„Wenn der weiße Flieder wieder blüht

sing‘ ich dir mein schönstes Liebeslied

Immer, immer wieder

knie ich vor dir nieder

trink mit dir den Duft vom weißen Flieder“Text: Fritz Rotter – Musik: Franz Doelle

Ich war ganz überrascht, als ich bei meinem Osterspazierung festgestellt habe, dass es tatsächlich schon wieder so weit ist. Ja, der Flieder blüht wieder – und nicht nur der weiße. Aber keine Angst, ich fange nicht an zu singen. Ich trinke mit Dir auch nicht – wie im Liedtext von Fritz Rotter versprochen – den Duft vom weißen Flieder. Aber ich zeige Dir heute, wie Du den süßen Duft vom Flieder – egal ob weiß oder lila – auch alleine trinken kannst, indem Du ihn in Flaschen füllst. Mein Rezept für selbstgemachten Fliedersirup.

Der Flieder

Der Gemeine Flieder (Syringa vulgaris) ist eine beliebte Zierpflanze aus der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae). Der sommergrüne Strauch oder Baum mit seinen imposanten lila oder weißen Blütenrispen ist somit ein enger Verwandter des Olivenbaums (Olea europaea). Aber auch unsere heimische Esche (Fraxinus excelsior), die gelb blühende Forsythie (Forsythia) und bekannte Duftpflanzen wie Jasmin (Jasminum) und Duftblüte (Osmanthus) gehören zu dieser Pflanzenfamilie. Die eigentliche Heimat des Gemeinen Flieders ist Südosteuropa. Doch es gefällt ihm bei uns so gut, dass er stellenweise verwildert und sich zunehmend ausbreitet. Die Blütezeit beginnt jetzt Mitte April – wobei die Hochblüte um Muttertag herum liegt – und reicht bis in den Juni hinein. Du musst also nicht sofort mit der Gartenschere aus dem Hause stürmen. Aber je früher Du mit dem Sammeln beginnst, desto früher kannst Du den herrlich blumigen Fliedersirup genießen.

Der süße Duft des Frühlings

Der Duft, den der Flieder jetzt verströmt, ist vielleicht noch etwas zaghaft. Doch spätestens Mitte Mai, wenn es zunehmend wärmer wird, ist die Frühlingsluft vom intensiv blumigen Duft des Flieders geschwängert. Was Dir da in die Nase weht – und später unserem Fliedersirup sein Aroma verleiht – sind hauptsächlich sogenannte Fliederaldehyde (“lilac aldehydes“) und Fliederalkohole (“lilac alcohols“) [1]. Im Deutschen sind die Begriffe leider weit weniger gebräuchlich als ihre Pendants im angelsächsischen Sprachraum. Aber wer will schon 2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propanal oder 2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propan-1-ol sagen? Wahrscheinlich nur Hardcore-Chemiker & IUPAC1-Fetischisten.

![Geruchsbestimmende Duftkomponenten des Flieders (Syringa vulgaris) mit der Strukturformel von Fliederaldehyde (lilac aldehyde) [(5-Methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propanal]](https://floraandflavors.de/wp-content/uploads/2025/04/Flieder-Chemie_2_links_600px.jpg)

Wie Fliederduft entsteht

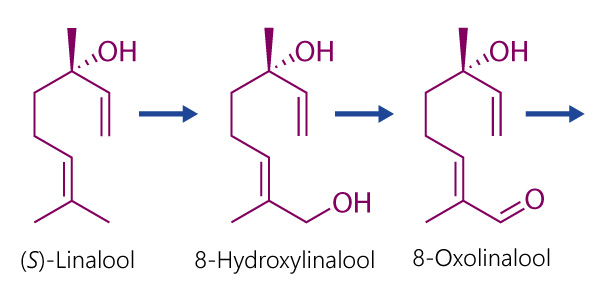

Die Fliederaldehyde und -alkohole leiten sich vom (S)-Linalool ab [2,3]. Es verleiht zum Beispiel Koriandersamen ihr charakteristisches frisches, blumiges Aroma und wird daher manchmal auch Coriandrol genannt. Das holzig, lavendelartige (R)-Linalool dient beim Flieder hingegen nicht als Vorstufe für Fliederaldehyde und -alkohole [2,3].

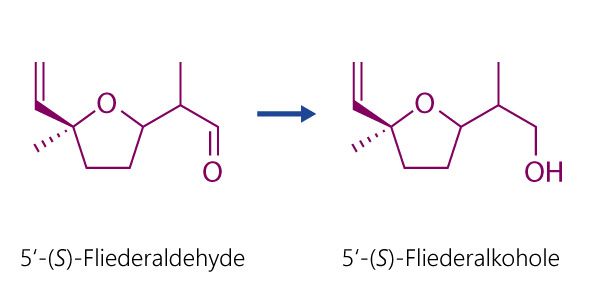

Das (S)-Linalool wird im ersten Schritt zu (S)-8-Hydroxylinalool hydroxyliert, das weiter zu (S)-8-Oxolinalool oxidiert wird. Dann folgt die Zyklisierung zu 5′-(S)-Fliederaldehyden. Diese können nun noch zu den entsprechenden 5′-(S)-Fliederalkoholen reduziert werden [2].

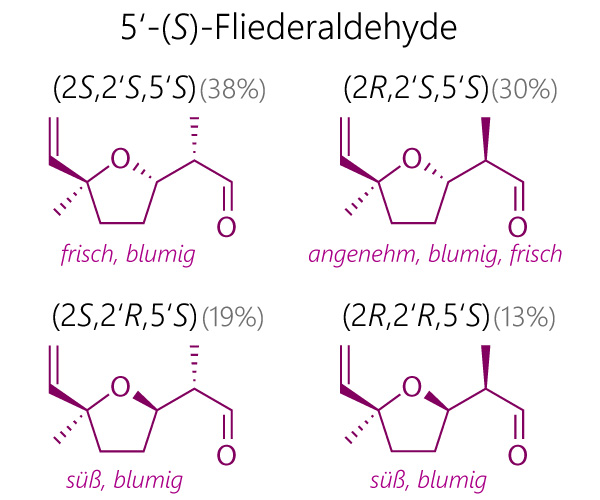

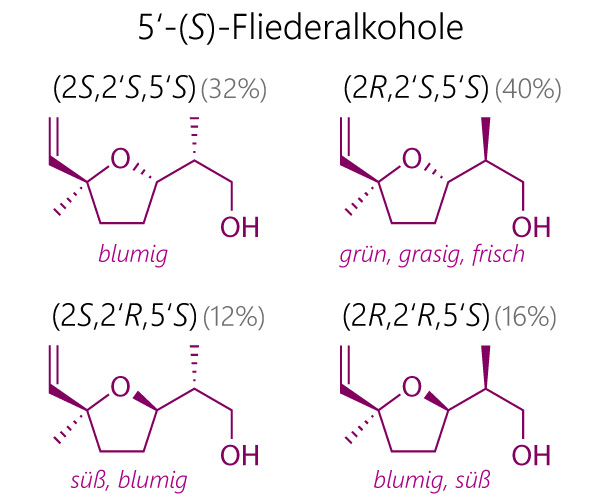

Sowohl die Fliederaldehyde als auch die Fliederalkohole haben insgesamt drei Stereozentren. Da jedes davon in zwei Konfiguration vorliegen kann, gibt es theoretisch acht verschiedene Stereoisomere. Hiervon bleiben jedoch nur vier übrig – die 5′-(S)-Isomere – da (R)-Linalool nicht als Vorstufe dient. Von diesen vier Möglichkeiten sind tatsächlich auch alle verwirklicht, wobei die (2′S,5′S)-Isomere deutlich dominieren (obere Reihe) [3]. Die Unterscheidung ist notwendig, da sich die Stereoisomere sowohl in ihrer Geruchsqualität, als auch in ihrer Wahrnehmungsschwelle etwas unterschieden [4]. Wobei die 5′-(S)-Fliederaldehyde (0,2-0,4 ng) eine etwa zehnfach niedrigere Wahrnehmungsschwelle haben, als die 5′-(S)-Fliederalkohole (2-4 ng).

Übrigen riecht nicht jeder Fliedestrauch gleich. So gibt es Unterschiede im Duft von weißem und lila Flieder [5]. Der weiße Flieder duftet intensiver, da er mehr Fliederaldehyde enthält. Demgegenüber zeichnet sich der Duft des lila Flieders durch einen höheren Anteil an Fliederalkoholen aus. Beide Sorten riechen aber unverkennbar nach Flieder.

Vielleicht ist Dir die Strukturähnlichkeit der Fliederalkohole mit den Duftstoffen von Holunderblüten aufgefallen, die ich in meinem Rezept für Holunderblütensirup beschrieben haben. Genauer gesagt mit der Furanoid-Form des Linalooloxids. Würde mich allerdings sehr wundern. Doch beide Duftstoffe haben quasi die gleiche Struktur, lediglich die OH-Gruppe sitzt an einer anderen Position. Du kannst gerne hier nachsehen.

Fliedersirup – die Herstellung

Wenden wir uns nun der Herstellung unseres Fliedersirups zu. Das Wichtigste sind natürlich die Fliederblüten. Suche Dir einen geeigneten Fliederstrauch, der nicht direkt an der Straße wächst – der Abgase wegen. Am besten pflückst Du die Rispen an einem sonnigen Vormittag, dann verströmen die Blüten das intensivste Aroma [5]. Es spielt keine allzu entscheidende Rolle, ob Du weißen oder lila Flieder sammelst – beide weisen den charakteristischen Fliederduft auf. Doch lila Blüten verleihen dem fertigen Sirup eine schöne Färbung – je dunkler die Blüten, desto intensiver der Farbton.

Die gesammelten Blütenstände schüttelst Du kräftig aus, um Schmutz und Kleingetier zu entfernen. Anschließend zupfst Du die einzelnen Blüten von den Rispen. Achte darauf, dass Du möglichst keine grünen Bestandteile dabei hast, denn diese können den Sirup später bitter machen.

Neben den Fliederblüten brauchst Du nur noch Zucker, Wasser, Zitronen, Zitronensäure und etwas Zeit. Die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche, wie beim meinem Rezept für Holunderblütensirup – nur eben mit Fliederblüten. Zuerst kochst Du aus Zucker und Wasser einen Sirup, löst darin die Zitronensäure auf und lässt das Ganze etwas abkühlen. In der Zwischenzeit schneidest Du die Zitronen in Scheiben und schichtest diese mit den Fliederblüten in ein ausreichend großes Gefäß. Anschließend gießt Du den warmen Sirup über die Fliederblüten und lässt den Ansatz für vier Tage ziehen. Jetzt nur noch durch ein Sieb abgießen und fertig ist der Fliedersirup.

Falls Du größere Menge machst, solltest Du den fertigen Fliedersirup erneut aufkochen und in sterile Flaschen abfüllen. Kühl und dunkel gelagert ist er so bis zu einem Jahr haltbar. Ich empfehle Dir möglichst kleine Flaschen zu benutzen. Der Sirup ist nämlich nach dem Öffnen nicht mehr so lange haltbar und verliert zudem sein blumiges Aroma.

Fliedersirup – was nun?

Die Einsatzmöglichkeiten für den Fliedersirup sind ähnlich vielfältig wie beim Holunderblütensirup. Ich verwende beide vor allem – mit kaltem Mineralwasser aufgegossen (Mischverhältnis 1:6) – als erfrischende Limonade an heißen Sommertagen. Fliedersirup bildet aber auch eine hervorragende Basis für Cocktails oder leckere Sorbets. Lass Deiner Fantasie freien Lauf.

Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen!

Selbstgemachter Fliedersirup

Zutaten

- 10-20 Fliederrispen je nach gewünschter Farb- und Geschmacksintensität

- 1 Zitrone

- 1 l Wasser

- 1 kg Zucker

- 15 g Zitronensäure

Anleitungen

- Zuerst den Zucker mit 1 L Wasser aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Anschließend die Zitronensäure zugeben und abkühlen lassen.

- In der Zwischenzeit die frisch gesammelten Fliederrispen vorsichtig ausschütteln, um Insekten und andere Bewohner zu entfernen, und die Blüten abzpfen.

- Die Zitrone in Scheiben schneiden und mit den Fliederblüten in ein ausreichend großes Gefäß schichten. Anschließend mit dem lauwarmen Zuckersirup übergießen.

- Das Gefäß mit Gaze oder einem Geschirrhandtuch abdecken und den Ansatz für 4 Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Dabei 1- bis 2-mal täglich umrühren.

- Den Fliedersirup durch ein Sieb oder ein Passiertuch abgießen. Noch einmal aufkochen und heiß in sterilisierte Flaschen abfüllen.

- Die IUPAC Nomenklatur (International Union of Pure and Applied Chemistry) ist eine international anerkannte, einheitliche und systematische Benennung chemischer Verbindungen. ↩︎

Quellen

[1] Mack H, Köpsel M (1973) Die Blüten des Maiglöckchens und des Flieders. Parfuem Kosmet 54: 233-237.

[2] Kreck M, Püschel S, Wüst M, Mosandl A (2003) Biogenetic Studies in Syringa vulgaris L.: Synthesis and Bioconversion of Deuterium-Labeled Precursors into Lilac Aldehydes and Lilac Alcohols. J Agric Food Chem 51: 463-469. DOI: 10.1021/jf020845p.

[3] Dötterl S, Burkhardt D, Weissbecker B, Jürgens A, Schütz S, Mosandl A (2006) Linalool and Lilac Aldehyde/Alcohol in Flower Scents. Electrophysiological Detection of Lilac Aldehyde Stereoisomers by a Moth. J Chromatogr A 1113: 231-238. DOI: 10.1016/j.chroma.2006.02.011.

[4] Kreck M, Mosandl A (2003) Synthesis, Structure Elucidation, and Olfactometric Analysis of Lilac Aldehyde and Lilac Alcohol Stereoisomers. J Agric Food Chem 51: 2722-2726. DOI: 10.1021/jf021140q.

[5] Oh SY, Shin HD, Kim SJ, Hong J (2008) Rapid Determination of Floral Aroma Compounds of Lilac Blossom by Fast Gas Chromatography Combined with Surface Acoustic Wave Sensor. J Chromatogr A 1183: 170-178. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.01.024.