„Dich sah ich, Eberesche mein, im Sommer wunderbar

und strahlend stehn: Du trugst der Blüten Weiß auf deinem Haar.

Die Rinde hell, das Laub so licht, so sanft der Stimme Ton,

wie trägst du hoch das Haupt, geziert von goldenroter Kron!”

J. R. R. Tolkien (1892-1973) The Lord of the Ring. The Two Towers, Treebeard

Vogelbeeren – ein vergessenes Wildobst

Die Früchte der Eberesche (Sorbus aucuparia) – die Vogelbeeren – machen ihrem Namen alle Ehre. Die leuchtend orangeroten Früchte dienen über 60 Vogelarten als Nahrung [1]. Diese außerordentliche Beliebtheit – vor allem bei Drosseln – führte dazu, dass die Vogelbeeren früher als Köder in Singvogelfallen benutzt wurden. Da die Bauern im Mittelalter kein Wild jagen durften, waren Singvögel eine beliebte Nahrungquelle. So kam die Vogelbeere auch zu ihrem wissenschaftlichen Namen – au vom lateinischen avis (Vogel) und cuparia von capere (fangen) [2].

Aber nicht nur Vögel wissen die Vogelbeeren zu schätzen, auch der Mensch nutzt dieses Wildobst schon seit der Jungsteinzeit als Nahrungsquelle [3]. In den kalten Herbst- und Wintermonaten waren die Vitamin C-reichen Früchte eine willkommene Ergänzung des Speiseplans um Mangelerkrankungen wie Skorbut vorzubeugen bzw. zu heilen. Kaiser Karl der Große ordnete daher im 9. Jahrhundert den Anbau von Vogelbeerbäumen auf seinen Gütern an. Mit der zunehmenden Verbreitung von Zitrusfrüchten in Mitteleuropa verlor die Vogelbeere weitgehend ihre Bedeutung als Nutzpflanze. Sie führt heutzutage allenfalls ein Nischendasein.

Die Eberesche – ein mystischer Baum

Nicht nur als Heilpflanze hat die Vogelbeere eine lange Tradition in Europa. Schon seit vorchristlicher Zeit galt die Eberesche als mystischer Baum, der vor allerlei Unheil schützt. Dieser Glaube hat sich in manchen Gegenden Europas lange gehalten. So stellt sich der junge Anwalt Jonathan Harker auf seiner Reise durch Transsilvanien zur Burg Dracula folgende Frage:

„Was bedeutete es, dass man mir das Kruzifix, Knoblauch, wilde Rosen und Ebereschenzweige schenkte?“

Bram Stoker (1897) Dracula. 3. Kapitel. Jonathan Harkers Tagebuch.

Der Volksglaube, dass Ebereschen vor dem Bösen schützen, hat wahrscheinlich keltische Wurzeln. Im keltischen Kulturkreis wurde der Eberesche eine Fähigkeit zugesprochen, Unheil und böse Mächte zu bannen. Daher umpflanzten auch die Druiden ihre heiligen Kultstätten mit einem Schutzwall aus Vogelbeerbäumen.

Bei den Germanen war die Eberesche dem Wettergott Thor – oder Donar – geweiht, da sie diesen einmal vor dem Ertrinken rettete.

„In demselben Augenblicke nahte er sich dem Lande, ergriff einen Sperberbaumstrauch

und stieg aus dem Fluße: daher das Sprichwort, der Sperberbaum sei Thors Rettung.“

Karl Simrock (1876) Die Edda. III. Die jüngere Edda. 3. Aus der Skalda.

Mit Sperberbaum ist in diesem Fall der Vogelbeerbaum gemeint, auch wenn dieser Name heute eher mit dem nahverwandten Speierling (Sorbus domestica) assoziiert wird. Aus der Verbindung mit Thor – der für Blitz und Donner verantwortlich war – entstand mancherorts der Volksglaube, dass am Dach angebrachte Vogelbeerkränze vor Blitzeinschlag schützen.

Bittersüße Vogelbeeren

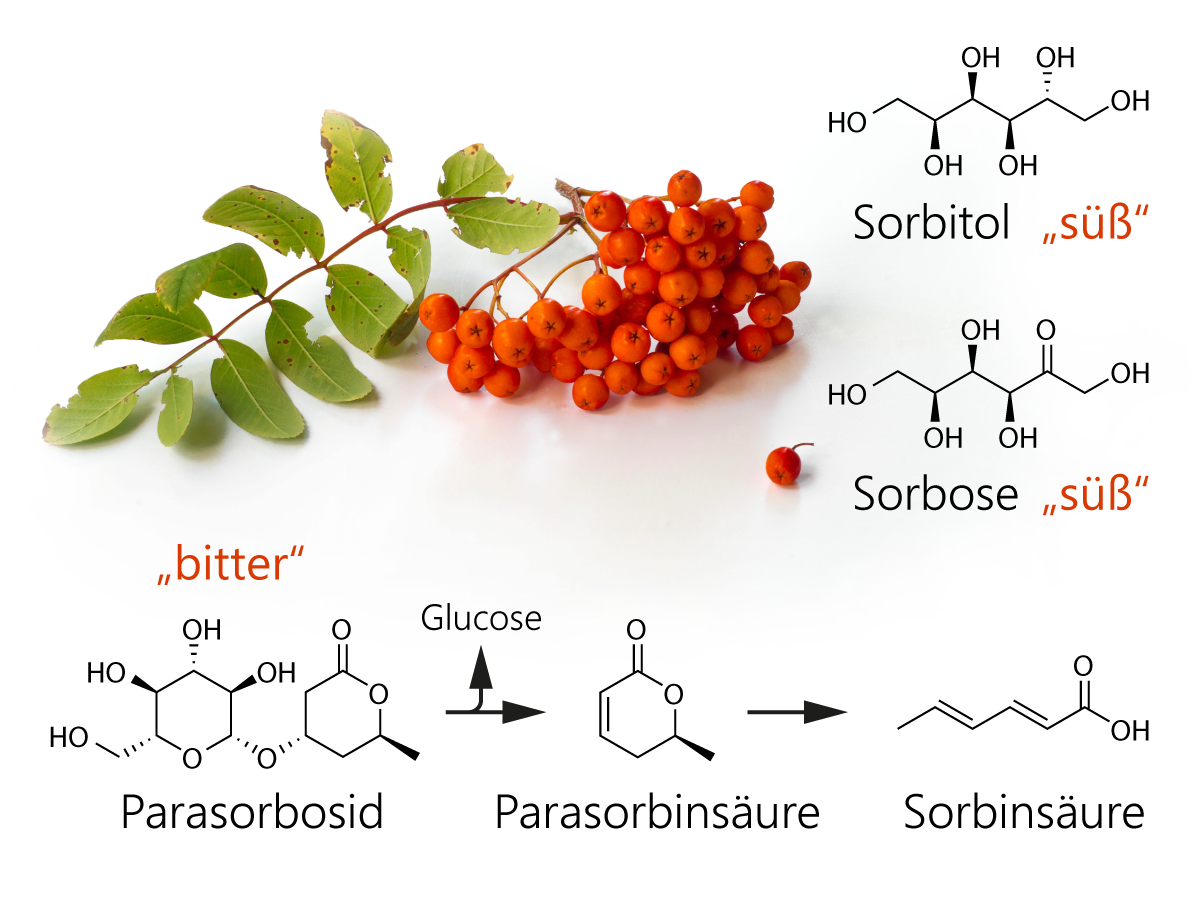

Hast Du schon einmal Vogelbeeren roh gegessen? Ich jedenfalls schon. Als Kind habe ich des Öfteren die leuchtend orangeroten Früchte – die übrigens keine Beeren, sondern, wie Äpfel und Birnen, Kernfrüchte sind – von Baum gepflückt und gegessen. Das Ergebnis war jedes Mal das gleiche. Ich habe angewidert das Gesicht verzogen und die Vogelbeeren wieder ausgespuckt, denn sie sind extrem bitter. Zu verdanken haben sie dies dem Bittersstoff Parasorbosid, einem Glykosid der Parasorbinsäure [4,5]. Durch Verletzung der Früchte – beim Zerkauen etwa – wird das Parasorbosid enzymatisch in Parasorbinsäure und Glucose gespalten. Die so entstehende Parasorbinsäure kann Übelkeit und Erbrechen hervorrufen [6], weswegen Vogelbeeren oft als giftig gebrandmarkt werden. Allerdings müsste man enorme Menge an Vogelbeeren konsumieren, um wirkliche Vergiftungserscheinungen hervorzurufen und der vorher ausgelöste Brechreiz würde dies sicherlich verhindern.

Wie dem auch sei – giftig oder nicht – die Vogelbeeren laden durch ihre extreme Bitterkeit nicht gerade zum Verzehr ein. Daher müssen die Vogelbeeren auf irgendeine Weise entbittert werden. Meist wird empfohlen, die Vogelbeeren nach dem ersten Frost zu sammeln, da die Bitterstoffe dann auf natürlichem Wege abgebaut werden. Allerdings habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Vogelbeeren eher am Baum verfaulen, als dass der erste Frost kommt – die Klimaerwärmung lässt grüßen. Daher musst Du die Frosteinwirkung selbst übernehmen, indem Du die geernteten Vogelbeeren nach dem Abzupfen und Waschen erst einmal für mindestens eine Woche einfrierst. Um die Parasorbinsäure – mit ihren unerwünschten Eigenschaften – loszuwerden, kannst Du dich der Eigenschaft bedienen, dass sich die Parasorbinsäure durch Erhitzen in die isomere Sorbinsäure umlagert. Diese ist vollkommen geschmacksneutral und gesundheitlich unbedenklich. Daher wird Sorbinsäure (E200) auch als Konservierungsstoff in Lebensmitteln eingesetzt.

Es gibt aber auch eine bitterstofffreie Vogelbeere, die sogenannte Mährische oder Süße Vogelbeere (S. aucuparia var. moravica bzw. var. edulis). Diese Mutation wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Nordmähren gefunden, besitzt etwas größere Früchte mit einem etwas höheren Zuckergehalt und kann auch roh verzehrt werden. Bei Verwendung dieser Variante kann das Entbittern natürlich wegfallen.

Wenn Du die Bitterstoffe losgeworden bist, wirst Du merken, dass die Vogelbeeren eigentlich recht süß schmecken. Der Gesamtzuckergehalt beträgt fast 9% [7]. Darunter ist auch die Sorbose, ein Einfachzucker der erstmalig in Vogelbeeren gefunden und charakterisiert wurde [8]. Darüber hinaus trägt vor allem das Sorbitol – ein Zuckeralkohol – zur Süße bei [2]. Sorbitol hat zwar nur etwa die Hälfte der Süßkraft von Haushaltszucker, aber der Gehalt in reifen Vogelbeeren beträgt immerhin etwa 14% [9]. Im Gegensatz zu Zucker ist Sorbitol nicht kariogen – verursacht also kein Karies – und wird daher in Zahnpasta oder sogenannten „Zahnpflege“-Kaugummis eingesetzt.

Eingelegte Vogelbeeren

Wenn Du die Vogelbeeren gepflückt hast, musst Du die Früchte zuerst sorgsam von den Stängeln zupfen und waschen. Anschließend frierst Du die Vogelbeeren für mehrere Tage im Tiefkühlschrank ein, um sie etwas zu entbittern. Ist dies geschehen, kannst du mit den eigentlichen Einlegen loslegen. Dazu kochst Du den Holunderblütensirup (nach diesem Grundrezept) mit Apfelsaft und dem Holzapfelessig auf und gibst die tiefgefrorenen Vogelbeeren dazu. Das Ganze lässt Du einmal aufkochen und dann für etwas 10 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln. Anschließend füllst Du die Vogelbeeren samt der Flüssigkeit in sterile Einmachgläser ab und verschließt diese sofort.

Wenn Du, so wie ich, auch Bügelgläser verwendest, empfehle ich dir die Gläser anschließend noch einmal einzukochen, um sicher zu gehen, dass alle Keime abgetötet wurden. Ich stelle die Gläser dazu bei 175 °C Umluft in den Ofen und warte, bis in allen Gläsern die ersten Luftbläschen aufsteigen. Dann schalte ich den Ofen aus und lasse die Gläser darin auskühlen. So sind die eingelegten Vogelbeeren über Monate haltbar.

Die eingelegten Vogelbeeren setzen mit ihrem leuchtenden Orangerot nicht nur optische Highlights, sie sind auch kleine Geschmacksbomben – süß, sauer, bitter, blumig, fruchtig. Eingelegte Vogelbeeren passen hervorragen zu Käse, Wurzelgemüse oder Pilzgerichten. Ich setze sie zum Beispiel bei meinem „Pilz-Orzotto – Krause Glucke – Vogelbeeren“ ein, um dem Gericht den letzten Schliff zu verleihen.

Ich wünsche gutes Gelingen!

Eingelegte Vogelbeeren

Zutaten

- 500 g Vogelbeeren abgezupft und tiefgefroren

- 300 ml Holunderbeerensirup (siehe Grundrezepte)

- 100 ml Apfelsaft

- 100 ml Holzapfel-Balsamessig oder Apfelessig

Anleitungen

- Holunderblütensirup zusammen mit Apfelsaft und Essig aufkochen.

- Die tiefgekühlen Vogelbeeren hinzugeben und etwa 10 min köcheln lassen.

- Die Vogelbeeren samt Flüssigkeit in sterile Einmachgläser abfüllen und sofort verschließen.

- Die Gläser sollten kühl und dunkel – am Besten im Keller – aufbewahrt werden. So sind die eingelegten Vogelbeeren mehrere Monate haltbar.

Quellen

[1] Frantisek J. Turcek (2019) Ökologische Beziehungen der Vögel und Gehölze. 3. Auflage. Reprinted by Exlibris Publish. ISBN 978-3-7481-1514-4.

[2] Selg C, Geissler D, Sicker D, Siehl H-U, Zeller K-P, Berger S (2016) Mit der Eberesche vom Heimatlied zur Frühstücksmargarine. Chem Unserer Zeit 50: 102–113. DOI: 10.1002/ciuz.201600741

[3] Johannes Hoops (1915/16) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Dritter Band. Verlag von K. J. Trübner. 354 ff.

[4] Letzig E (1964) Untersuchungen über den Bitterstoff der Vogelbeere. Nahrung 8: 49-57. DOI: 10.1002/food.19640080107.

[5] Tschesche R, Hoppe H-J, Snatzke G, Wulff G, Fehlhaber H-W (1971) Über Glykoside mit lacton-bildendem Aglykon, III. Über Parasorbosid, den glykosidischen Vorläufer der Parasorbinsäure, aus Vogelbeeren. Chem Ber 104: 1420-1428. DOI: 10.1002/cber.19711040510.

[6] Doebner O (1894) Ueber des flüchtige Oel der Vogelbeeren, die Parasorbinsäure und ihre Isomerie mit der Sorbinsäure. Ber Dtsch Chem Ges 27: 344–351. DOI: 10.1016/S0367-1615(17)33328-1.

[7] Sergunova EV, Bokov DO (2019) Some Pharmacognostic Studies of the Bird Cherry (Padus avium Mill.) and Mountain Ash (Sorbus aucuparia L.) Fruits Collected from Moscow. Pharmacog J 11:996-1002. DOI: 10.5530/pj.2019.11.157.

[8] Kiliani H, Scheibler C (1888) Ueber die Constitution der Sorbinose. Ber Dtsch Chem Ges 21: 3276-3281. DOI: 10.1002/cber.188802102203 281.

[9] Mikulic-Petkovsek M, Schmitzer V, Slatnar A, Stampar F, Veberi R (2012) Composition of Sugars, Organic Acids, and Total Phenolics in 25 Wild or Cultivated Berry Species. J Food Sci 77: C1064-C1070. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02896.x.