Ich war gerade wieder zu Besuch in meiner alten Heimat – einem kleinen badischen Dorf nahe dem Rhein. Jetzt im März und April sind die Wälder der Rheinniederung vom wunderbaren Duft des Bärlauchs erfüllt. An manchen Standorten bildet der Bärlauch große flächendeckende Bestände. Ich bin sozusagen mit Bärlauch aufgewachsen. Daher habe ich mich vor meiner Abreise nach Berlin mit einem ordentlichen Vorrat eingedeckt und teile heute mit euch mein erstes Bärlauch-Rezept auf meinem Blog – selbstgemachtes Bärlauchöl.

Wie bereits erwähnt, währt die Bärlauchsaison nur kurz – von März bis April. Damit Du das Bärlaucharoma auch über diese Zeit hinaus genießen kannst, ist diese Rezept genau das Richtige. Mit dem leuchtend grünen Bärlauchöl kannst Du das wunderbare Bärlaucharoma einfangen und in Flaschen füllen. Also, nichts wie raus in den Wald und Bärlauch pflücken. Aber Vorsicht, ich habe mir gleich die erste Zecke der Saison eingefangen. Wem Selbstpflücken zu mühsam oder zu gefährlich ist, der kann den Bärlauch natürlich auch auf dem Wochenmarkt besorgen.

Bärlauch – der Duft des Frühlings

Der Bärlauch (Allium ursinum) gehört, ebenso wie Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Schalotten und Zwiebeln, zur Unterfamilie der Lauchgewächse (Allioideae) innerhalb der Familie der Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae). Die Gattung Allium zählt mit ca. 1000 Arten zu einer der größten Pflanzengattungen überhaupt [1]. Neben den bekannten Gemüse- und Kräuterarten, sind viele Arten als Zierpflanzen in heimischen Blumenbeeten zu finden.

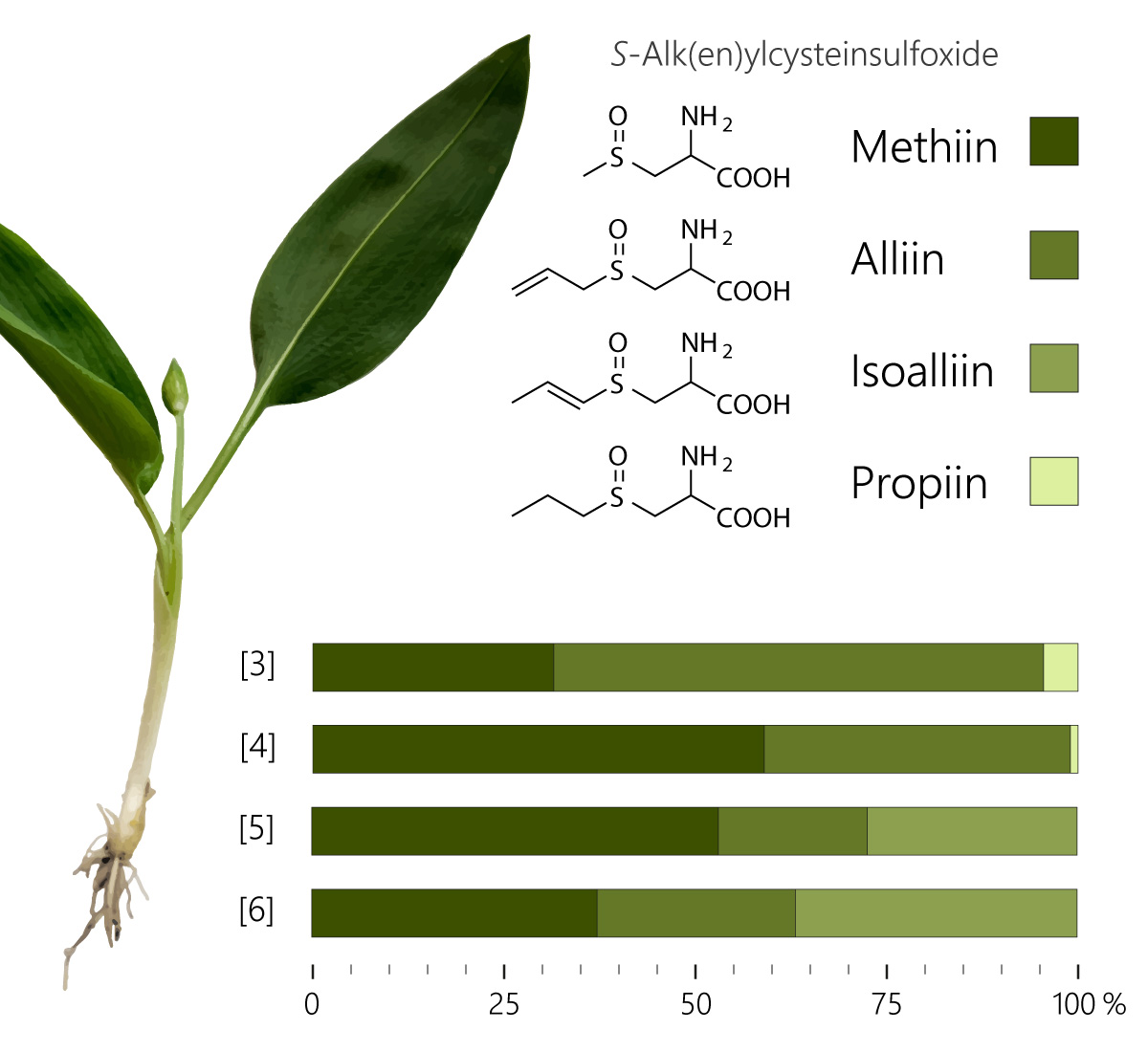

Die Lauchgewächse – und damit auch der Bärlauch – verdanken ihre kulinarische Beliebheit den sogenannten S-Alk(en)yl-cysteinsulfoxiden [2]. Diese schwefelhaltigen, nichtproteinogenen Aminosäuren selbst sind geschmacks- und geruchlos, doch ihre Abbauprodukte verleihen den Lauchgewächsen ihr charakteristisches Aromen- und Geschmacksprofil. Die wohl bekannstesten S-Alk(en)yl-cysteinsulfoxide sind Alliin (2-Propenyl-) aus Knoblauch (Allium sativum) und Isoalliin (1-Propenyl-) aus Zwiebeln (Allium cepa). Neben diesen beiden spielen vor allem Methiin (Methyl-) und Propiin (Propyl-) bei vielen Arten eine wichtige Rolle [3,4,5,6]. Unsere Bärlauchblätter enthalten vor allem Methiin und Alliin [3,4,7,8] – in einigen Studien zusätzlich auch gleichwertige Mengen an Isoalliin [5,6], wobei die genaue Zusammensetzung nicht nur von der Herkunft des Bärlauchs abhängt, sondern auch vom Erntezeitpunkt der Blätter [8].

Wie Bärlaucharoma entsteht

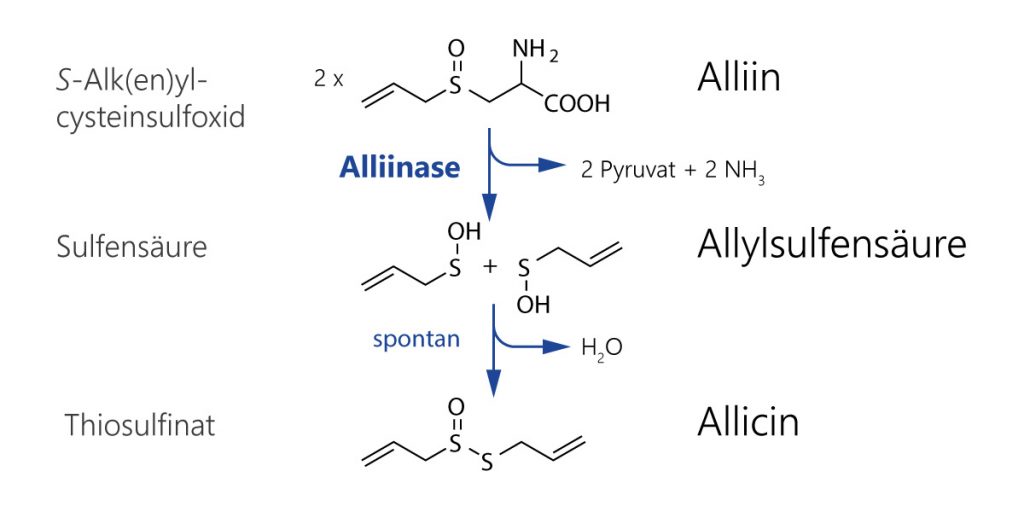

Intakte Bärlauchblätter verströmen allerfalls einen schwachen Duft. Das intensive Bärlaucharoma entsteht erst, wenn die Blätter verletzt werden – sei es durch schneiden, mörsern oder pürieren. Durch die Zerstörung der Pflanzenzellen kommen die S-Alk(en)yl-cysteinsulfoxide aus den Cytosol mit dem in den Vakuolen gespeicherten Enzym Alliinase (EC 4.4.1.4) in Kontakt und werden durch dieses zu Sulfensäuren, Pyruvat und Ammoniak abgebaut [2,9]. Die Sulfensäuren ihrerseits sind äußerst instabil und kondensieren spontan zu Thiosulfinaten [2]. Von allen Thiosulfinaten ist Allicin sicherlich das Bekannteste und das am besten untersuchte, denn Allicin ist nicht nur die Quelle des charakteristischen scharfen Geruchs von frisch geschnittenem Knoblauch [10,11], sondern verursacht auch das Brennen auf der Zunge [12]. Außerdem ist Allicin für die vielen positiven Eigenschaften verantwortlich, die man Knoblauch – und auch Bärlauch – zuschreibt. So wirkt Allicin etwa keimtötend, entzündungshemmend, blutdruck- & cholestrinsenkend, um nur einige zu nennen [13,14].

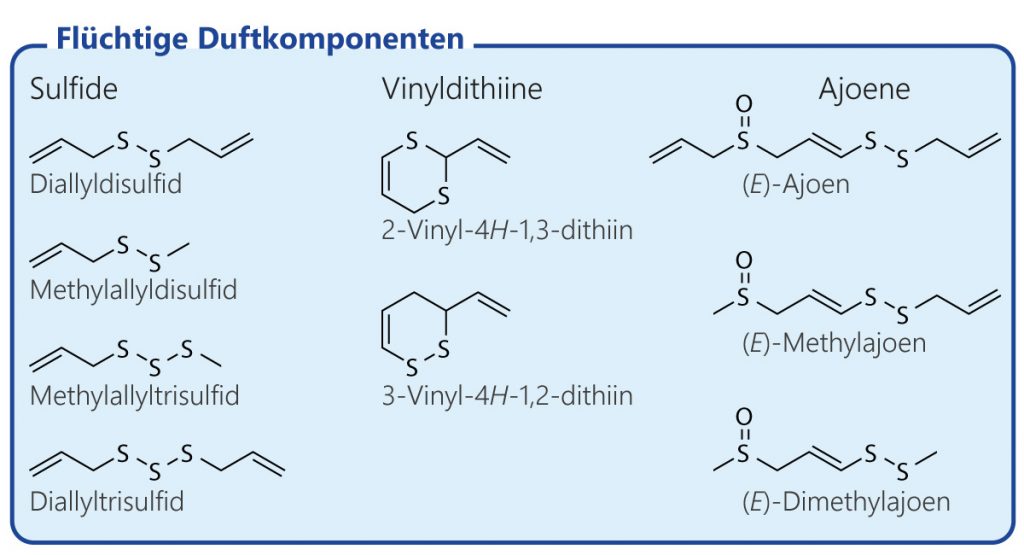

Doch mit den Thiosulfinaten ist noch nicht Schluss. Denn Thiosulfinate sind selbst recht instabil und lagern sich mit der Zeit – oder durch Erhitzen – in eine Reihe von stabileren Verbindungen um. Zu diesen gehören Sulfide, Vinyldithiine und Ajoene [2]. Schreckliche Namen, aber was will man machen. In wässrigem Milieu oder an der Luft entstehen überwiegend Sulfide – Mono-, Di-, Tri-, …. Polysulfide [2,7,15]. Beim Bärlauch sind es vor allem Diallyldisulfid, Methylallyldisulfid und die entsprechenden Trisulfide, die uns in die Nase steigen [7,16].

Mazeriert man den Bärlauch hingegen in Speiseöl – wie bei unserem Bärlauchöl –, entstehen hauptsächlich 2-Vinyl-4H-1,3-dithin und 2-Vinyl-4H-1,2-dithin, sowie in geringerem Maße verschiedene Ajoene [15]. Schon nach knapp 24 Stunden sind praktisch keine Thiosulfinate mehr im Öl enthalten.

Interessanterweise macht es für den Geruchseindruck keinen großen Unterschied, ob wir Thiosulfinate, Sulfide, Vinyldithiine oder Ajoene riechen, da alle einen mehr oder weniger knoblauchähnlichen Geruch besitzen.

Bärlauchöl – das grüne Aromenwunder

Nachdem Du jetzt weißt, nach was Bärlauch duftet, widmen wir uns der Herstellung von Bärlauchöl. Du brauchst lediglich zwei Zutaten – Bärlauchblätter und Sonnenblumenöl. Ich verwende für mein Rezept ein Bärlauch-Öl-Verhältnis von 1:2 – z.B. 100 g Bärlauch und 200 ml Öl. Aber Du kannst das Verhältnis natürlich an Deinen Geschmack anpassen.

Zuerst musst Du die frisch gesammelten Bärlauchblätter unter fließendem Wasser waschen und anschließend trocken tupfen. Dann schneidest Du die Blätter klein und füllst sie in einen Hochleistungsmixer, gibst das Sonnenblumenöl hinzu und schaltest den Mixer auf maximale Leistung. Jetzt mixst Du so lange bis sich das Öl auf ca. 60 °C erwärmt hat – bei mir dauert das ungefähr 5 Minuten. Dadurch nimmt das Öl das Bärlaucharoma optimal auf. Wenn Du über keine Hochleistungsmixer verfügst, kannst Du alternativ das Öl auch vor dem Mixen auf 60 °C erwärmen und dann hinzufügen.

Nach dem Pürieren gießt Du das Bärlauchpüree durch ein feines Sieb, einen Kaffeefilter oder ein Passiertuch ab und fängst das Bärlauchöl in einem passendem Gefäß auf. Um die brillante grüne Farbe des Bärlauchöls zu bewahren, solltest Du das Gefäß in ein Eisbad stellen, damit das Öl sofort abgekühlt wird. Eigentlich ist das Bärlauchöl jetzt fertig, um in sterile Flaschen oder Gläser gefüllt zu werden.

Das perfekte Grün

Da das Bärlauchöl aber noch Trübstoffe und auch Wasser enthält, solltest Du das Öl noch einer weiteren Prozedur unterziehen, die ich schon im Rezepte für mein „Tannenöl“ beschrieben habe. Dazu füllst Du das Öl in einen ausreichend großen Einweg-Spritzbeutel und lässt diesen für ein bis zwei Tage im Kühlschrank ruhen. In dieser Zeit setzen sich die Trübstoffe und das Wasser unten ab. Anschließend schneidest Du die Spitze des Spritzbeutels ab und lässt die Trübstoffe und das Wasser ablaufen. WICHTIG: Es sollte nur ein sehr kleines Loch sein, damit die Flüssigkeit in einem dünnen Strahl abläuft und Du die Phasen gut trennen kannst. Das klare, wasserfreie Bärlauchöl fängst Du in einer Flasche oder einem Glas auf und bewahrst es bis zur Verwendung lichtgeschützt im Kühlschrank auf. Auf diese Weise bleibt es über mehrere Monate haltbar.

Leckere Resteverwertung

Den Filterrückstand – das Bärlauchpüree – solltest Du auf keinen Fall entsorgen. Denn Du kannst das Bärlauchpüree direkt als Brotaufstrich genießen, zu leckerem Bärlauchpesto weiterverarbeiten, oder auch zum Aromatisieren von Nudel- oder Gnocchiteig verwenden. Du solltest auch einmal mein Rezept für „Rheinkiesel – Bibbeleskäs – Brunnenkresse“ abwandeln und die Brunnenkresse durch Bärlauch ersetzen. Ich hab es ausprobiert, schmeckt fantastisch.

Bärlauchöl im Einsatz

Die Einsatzmöglichkeiten für Bärlauchöl sind mannigfaltig. Es verfeinert Suppen, Saucen, Dips, Dressings und viele andere leckere Gerichte. Ich verwende Bärlauchöl zum Beispiel in meinem Rezept für „Bärlauchspätzle – Bergkäse – Morcheln“.

Ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachmachen!

Bärlauchöl

Zutaten

- 100 g Bärlauchblätter

- 200 ml Sonnenblumenöl oder ein anderes geschmacksneutrales Öl

Anleitungen

- Bärlauchblätter unter fließendem Wasser waschen und anschließend trocknen.

- Bärlauch kleinschneiden und mit dem Öl in einem Hochleistungsmixer solange mixen bis sich das Öl auf 60 °C erwärmt hat. So nimmt das Öl das Bärlaucharoma optimal auf. Alternativ kann das Öl auch vor dem Hinzufügen auf 60 °C erwärmt werden.

- Bärlauchpüree durch einen Kaffeefilter abgießen und das Auffanggefäß direkt in einem Eisbad herunterkühlen. Dadurch behält das Bärlauchöl seine brillante Farbe.

- Das Bärlauchöl in einen Einwegspritzbeutel umfüllen und für 1 bis 2 Tage im Kühlschrank ruhen lassen. Während dieser Zeit trennt sich das Restwasser von der Ölphase und setzt sich – zusammen mit noch vorhandenen Trübstoffen – unten an der Spitze des Spritzbeutels ab. Nun die Spitze des Spritzbeutels abschneiden und das Wasser und die Trübstoffe ablaufen lassen.

- Das fertige Bärlauchöl in sterile Flaschen oder Gläser abfüllen und lichtgeschützt im Kühlschrank aufbewahren.

- Den Filterrückstand anderweitig verwenden – z. B. als Brotaufstrich oder für Pesto.

Quellen

[1] Xie D-F, Tan J-B, Yu Y, Gui L-J, Su D-M, Zhou S-D, He X-J (2020) Insights into Phylogeny, Age and Evolution of Allium (Amaryllidaceae) Based on the Whole Plastome Sequences. Ann Botany 125: 1039-1055. DOI: 10.1093/aob/mcaa024.

[2] Block E (1992) The Organosulfur Chemistry of the Genus Allium – Implications for the Organic Chemistry of Sulfur. Angew Chem Int Ed. Engl 31: 1135-1178. DOI: 10.1002/anie.199211351.

[3] Freeman GG, Whenham RJ (1975) A Survey of Volatile Components of Some Allium Species in Terms of S-Alk(en)yl-L-Cysteine Sulphoxides Present as Flavour Precursors. J Sci Food Agric 26: 1869-1886. DOI: 10.1002/jsfa.2740261210.

[4] Kubec R, Svobodová M, Velíšek J (2000) Distribution of S-Alk(en)ylcysteine Sulfoxides in Some Allium Species. Identification of a New Flavor Precursor: S-Ethylcysteine Sulfoxide (Ethiin). J Agric Food Chem 48: 428-433. DOI: 10.1021/jf990938f.

[5] Krest I, Glodek J, Keusgen M (2000) Cysteine Sulfoxides and Alliinase Activity of Some Allium Species. J Agric Food Chem 48: 3753-3760. DOI: 10.1021/jf990521+.

[6] Fritsch RM, Keusgen M (2006) Occurrence and Taxonomic Significance of Cysteine Sulphoxides in the Genus Allium L. (Alliaceae). Phytochemistry 67: 1127-1135. DOI: 10.1016/j.phytochem.2006.03.006.

[7] Sendl A (1995) Allium sativum and Allium ursinum: Part 1 Chemistry, Analysis, History, Botany. Phytomedicine 1: 323-339. DOI: 10.1016/S0944-7113(11)80011-5.

[8] Schmitt B, Schulz H, Storsberg J, Keusgen M (2005) Chemical Characterization of Allium ursinum L. Depending on Harvesting Time. J Agric Food Chem 53: 7288-7294. DOI: 10.1021/jf0504768.

[9] Landshuter J, Lohmüller EM, Knobloch K (1994) Purification and Characterization of a C-S-Lyase from Ramson, the Wild Garlic Allium ursinum. Planta Med 60: 343-347. DOI: 10.1055/s-2006-959497.

[10] Block E, Naganathan S, Putman DG, Zhao SH (1992). Allium Chemistry: HPLC Analysis of Thiosulfinates from Onion, Garlic, Wild Garlic (Ramsoms), Leek, Scallion, Shallot, Elephant (Great-Headed) Garlic, Chive, and Chinese Chive. Uniquely High Allyl to Methyl Ratios in Some Garlic Samples. J Agric Food Chem 40: 2418-2430. DOI: 10.1021/JF00024A017.

[11] Borlinghaus J, Foerster (née Reiter) J, Kappler U, Antelmann H, Noll U, Gruhlke MCH, Slusarenko AJ (2021) Allicin, the Odor of Freshly Crushed Garlic: A Review of Recent Progress in Understanding Allicin’s Effects on Cells. Molecules. 26: 1505. DOI: 10.3390/molecules26061505.

[12] Macpherson LJ, Geierstanger BH, Viswanath V, Bandell M, Eid SR, Hwang SW, Patapoutian A (2005) The Pungency of Garlic: Activation of TRPA1 and TRPV1 in Response to Allicin. Curr Biol 15: 929-934. DOI: 10.1016/j.cub.2005.04.018.

[13] Reuter HD (1995) Allium sativum and Allium ursinum: Part 2 Pharmacology and Medicinal Application. Phytomedicine 2: 73-91. DOI: 10.1016/S0944-7113(11)80052-8.

[14] Sobolewska D, Podolak I, Makowska-Wąs J (2015) Allium ursinum: Botanical, Phytochemical and Pharmacological Overview. Phytochem Rev 14: 81-97. DOI: 10.1007/s11101-013-9334-0.

[15] Iberl B, Winkler G, Knobloch K (1990) Products of Allicin Transformation: Ajoenes and Dithiins, Characterization and their Determination by HPLC. Planta Med 56: 202-211. DOI: 10.1055/s-2006-960926.

[16] Radulović NS, Miltojević AB, Stojković MB, Blagojević PD (2015) New Volatile Sulfur-Containing Compounds from Wild Garlic (Allium ursinum L., Liliaceae). Food Res Int 78: 1-10. DOI: 10.1016/j.foodres.2015.11.019.